拉乙亥,我魂牵梦绕的故乡

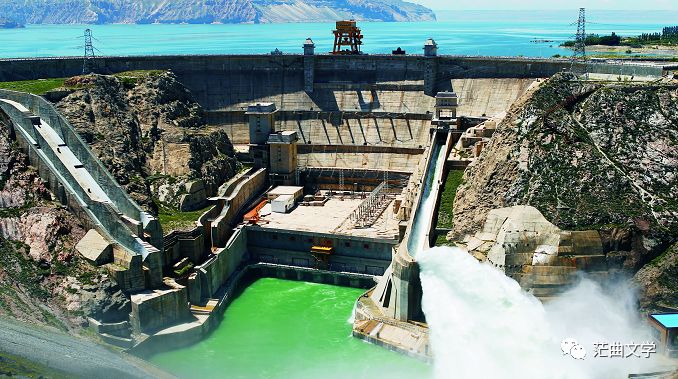

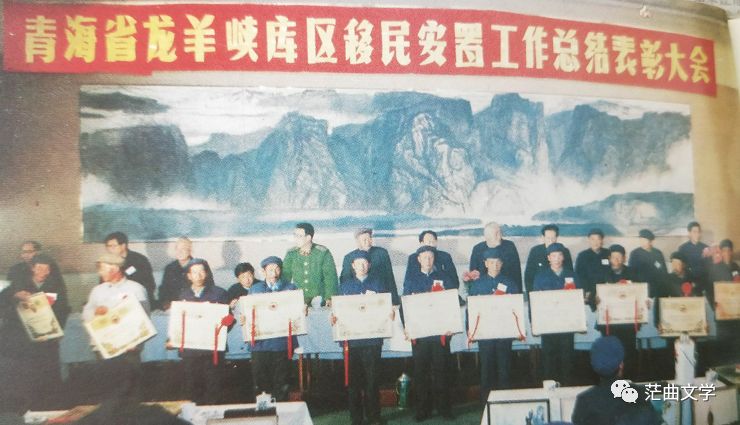

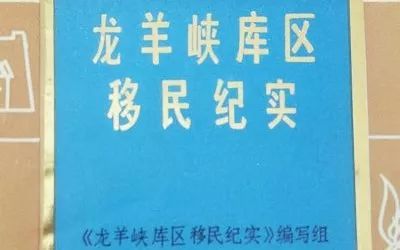

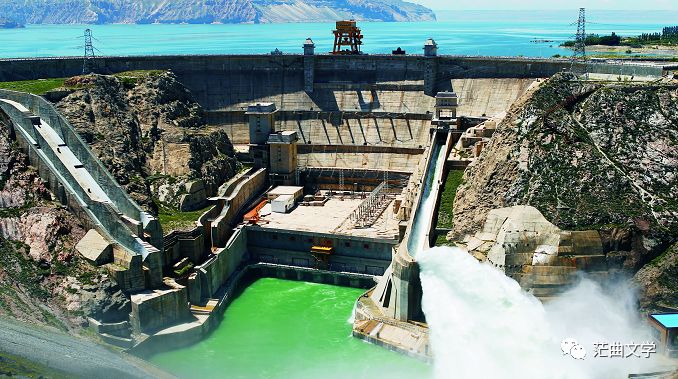

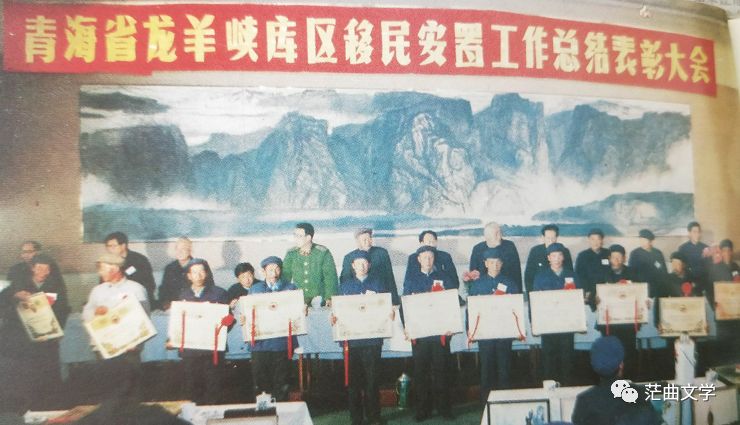

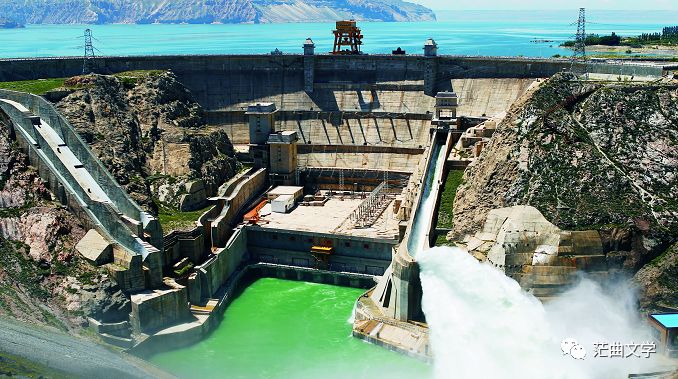

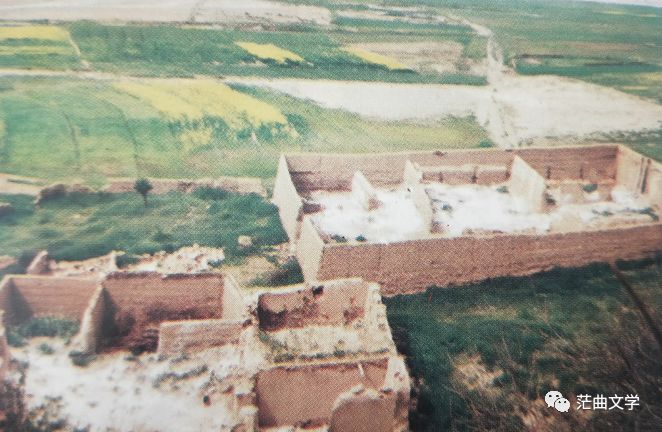

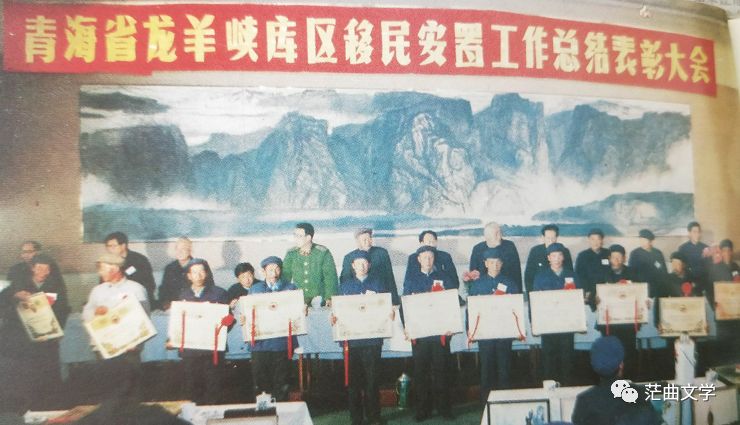

翻开历史的档案,由龙羊峡库区移民纪实编写组于1990年7月编发的《龙羊峡库区──移民纪实》之插页中共有46张照片,其中有关贵南县拉乙亥的仅存2张,分别是第8张将被淹没的农田、第16张从拉乙亥尕马台遗址上出土的铜镜(齐家文化)。正是这绝版的家乡掠影,深深地触动了我思乡的心弦,勾起对往事、对拉乙亥、对家乡无尽相思。《纪实》中记载:龙羊峡水电站是国家“六五计划”的重点建设项目,是黄河干流开发的第一个梯级电站,有“龙头电站”之说,也是工业企业中的龙头企业。1976年2月动工,1989年6月4台机组全部投产发电。按照水库正常水位的设计标准,淹没海南藏族自治州共和、贵南两县的曲沟、铁盖、沙沟、拉乙亥、茫拉5个乡……电站的建成,对于治理黄河、开发大西北、振兴青海民族经济、造福子孙后代,都具有重大意义。然而,回首往事,为确保电站建设顺利进行,建站期间,库区各族人民顾全大局,牺牲局部利益和个人利益,情系华夏的龙羊儿女为国家能源开发付出了沉重的代价。

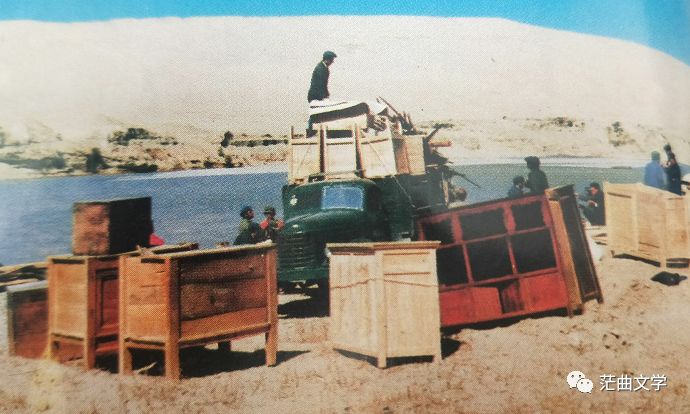

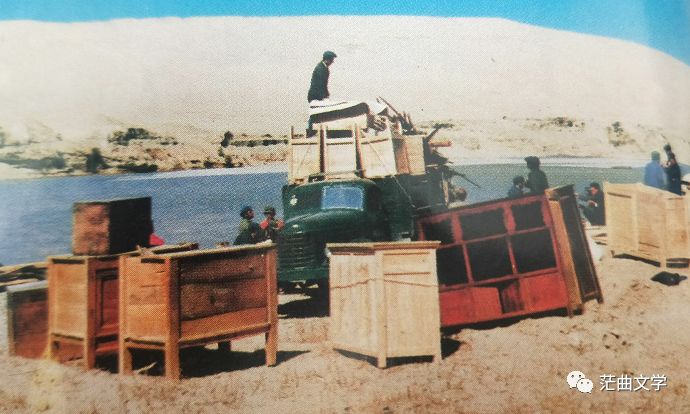

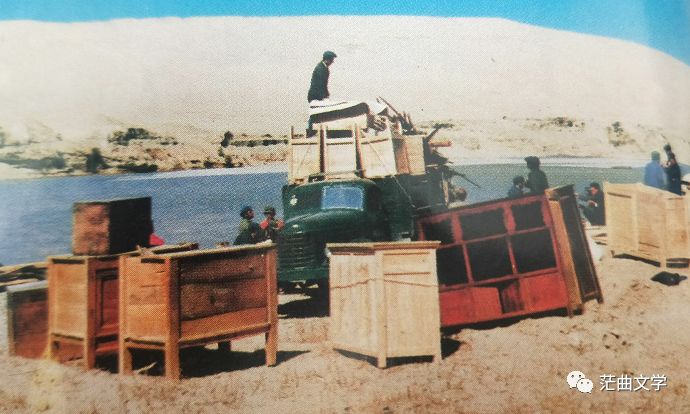

“搬迁”二字谈何容易!它预示着祖辈们从此就要永远地离开这方时代繁衍生息的根脉。拉乙亥群众于1986年搬迁时逢寒冬腊月,通往新居的山路绕过99道弯迂回蜿蜒、险段特多,路面崎岖不平、尘土飞扬,满载物资和人员的汽车、拖拉机、畜力车因负荷沉重、举步维艰,憨厚朴实、勤劳善良的父老乡亲们心如刀割、百感交织。乡亲们揣一撮故土,掬一捧黄河水,忍住一腔热泪,百转千回,万般不舍地离开故乡,默默地向异地他乡前行,而心爱的家乡渐渐远去……

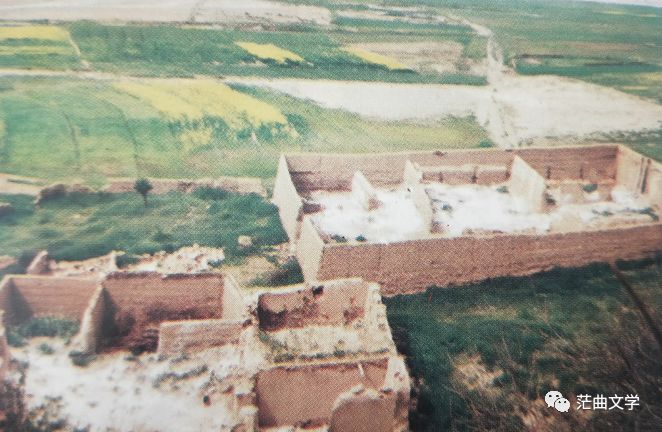

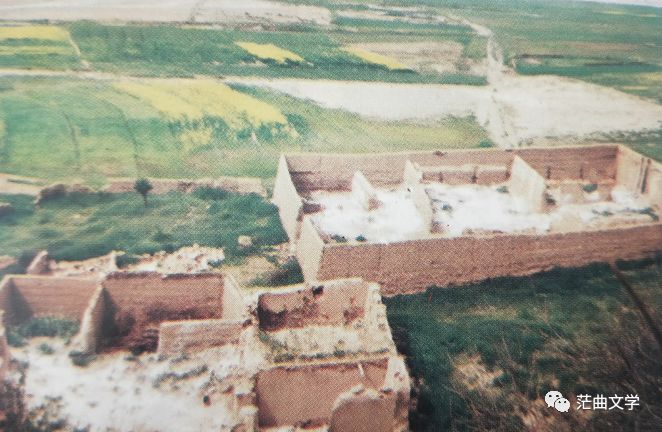

历经20多天的攻坚克难,按计划搬迁至新的移民安置点,所有移民永远地离开了黄河水恩泽哺育的沃土,永远地离开了长年累月厮守的故土。历时30年的艰苦奋斗,如今的第二故乡旧貌换新颜,乡亲们正在为新常态下推进贵南县经济社会发展积极贡献着绵薄之力。如今,站在共和县曲沟乡黄河之滨,凝目东望,一片汪洋!水漫漫兮情切切,缕缕相思悠悠漫上心头。曾经的黄河彼岸,正是我日思夜想的故乡啊!看着一床河水,泪如雨下,河水带着泪水,一同流向远方的、可望而不可及的故乡,深深地流向伴随我儿时成长的故土中,寻寻觅觅……放眼望去,黄河水面更宽,水声依旧,还是那样源源不断、千秋百代地流淌,但我的故乡、心中的故乡,早已无声无息地沉睡在千年流淌的黄河之怀中,难以寻觅了。

谁曾料想,30多年前的黄河对岸,曾有来自四面八方的藏族、汉族、蒙古族、土族、回族等多个民族的先辈们聚居在一起代代繁衍生息。适宜的气候,勤劳的子民,日出而作,日落而息,在那片宁静无比、阡陌交通、鸡犬相闻的世外桃源里过着团结和睦、悠闲自在、自得其乐的农家生活。然而,就在那一天,早为长辈们所先知的那一天,孩童们不知所以然的那一天,发生了一件刻骨铭心的事情,无意间打破了往日的宁静,令人一生一世终生难忘。那是在八十年代后期,在许多红色拖拉机搬家迁移的隆隆声中,在父老乡亲们一步三回头泪流满面的不解情缘中,在故乡日渐化作泡影的历史备忘录中,在我再也不能常回家看看的肠断心碎中,故乡人民舍小家、顾大家,毅然抱着对党和政府的重托,怀着对家乡的不舍,整体迁移至贵南县城附近聚居,这一牵动成千上万老老少少的民生工程、不易之举,切实为后期龙羊峡电站的如期运营作出了积极的贡献。之后,随着龙羊库区水位的日渐升高,我心爱的故乡渐渐地被黄河水淹没。如今,再也看不到那片茂密的原始森林,再也回不到那块留下多少欢声笑语的故土中了。

一方热土养育一方人,一段历史造就一辈人。更有谁曾料想,那个地处西倾山与黄河之间、被誉为歌舞之乡的高原小城──贵南县,作为“河南王国”中期的政治、经济、文化中心历时几百年。特别在县域境内,曾经坐落着我心爱的故乡──拉乙亥,就在那里,考古学家在家乡的角角落落几经考古,发现了一个中石器时代遗址群,还有古币、古陶瓷、古铜碗等古物,那里正是具有以细石器为代表的中石器时代文化遗址,距今约7千年。在那片闪耀着7千多年灿烂文化的一方圣地上,曾记载着多少沧桑巨变的历史画面,传承着多少源源不断地古老文明,流传着多少感天动地的美丽传说,沉淀着多少先祖们的智慧灵气啊!

在那个文化生活十分单调的年代里,除了隔三差五看上几部由放片人手摇、在白色幕布上放映的影片,只有在过年时才能看到热闹非凡的社火、百看不厌的地方戏,家乡人没有太多的奢望,生活极其简单而快乐。偶有挑着各种稀罕物品、一腔异地口音、摇着拨浪鼓的买货郎串乡进村,或有留着长发、穿着时尚牛仔小高跟鞋的青年画家在村头为满脸羞涩的婆姨们画肖像,已是村里的稀罕事了。放眼望去,除却流动的黄河依旧、静默的青山依旧,蔚蓝的天空依旧、洁白的云朵依旧、零星的树木依旧、高飞的鸟儿依旧,家乡的一房一屋、一道一路、一人一物……已然销声匿迹,不知去向。记忆中父母亲手栽种的满园桃树、梨树、苹果树均已沉入历史的河床;具有高中文化程度的父亲,总在傍晚时为儿女们讲解难题,教导孩子们做人的道理;烛光下的母亲还在为早已进入梦乡的儿女们一针一线地缝缝补补,皎洁的月光透过纸糊的、泛黄的木窗,静静地照着母亲单薄瘦弱的身影;童年的伙伴们各奔东西,少有联系……一切的一切,不再现,今何在?

穆戈滩,那是一个与一位野丫头蜕变成一代巾帼英雄穆桂英有着神话传说的地方,一个曾令多少年少无知、充满好奇的孩童们偷偷爬上山坡去揭秘的地方,一个牧民上山放牧过着游牧生活的地方。传说从飞机上俯视下方的穆戈滩,就能一眼看到当年穆桂英驰骋战场时遗留的各种兵器,最醒目的是几口为士兵们做饭的大铁锅,锅边沿上四辆马车可齐驱并驾同时驶过......转瞬间,离开故乡30个春秋已从指间滑过。再次站在穆戈滩上,眼前除了连绵的山峦叠嶂坚守、紧紧怀抱着故乡的遗址,浩瀚的黄河母亲相依、轻轻抚慰着故乡的寂寥,零散的牛羊移动生息、默默守望着故乡的寸土,展翅的雄鹰凌空飞翔、久久回旋在故乡的上空......昔日的传说早已成了如烟往事飘散而去,谁人还记得?昔日的故乡早已成了镜花水月之乡,谁人还返乡?昔日的亲朋好友早已成了分飞雁,谁人还忆起?

儿时的记忆已是陈年往事,已是自话自说,已是流水华年,只能永远珍藏心间。从离开故乡的那一天起,也不记得有过多少次梦境,总在无言间,一次次又一次次地拨动着思念故乡的心弦,开启了尘封已久的记忆,陶醉于故乡的风土人情。梦中,兄妹四人舒适地坐在爸爸亲手制作的小板凳上,围着一张产自家乡、杨木制作的长方桌子,一边认真写作业,一边悠然地闻着果园里随风飘来的阵阵花香、泥土的芬芳,欣喜地看着嗡嗡飞来的蜜蜂调皮地落在书本上、穿梭在花丛间采蜜,不时地欣赏着美丽的蝴蝶轻盈地落在枝头端详花容、翩然在庭院中起舞释怀……成长在那般温馨的环境里,孩子们一次次取得的优异成绩是对老师和父母最好的回报。

梦中,时至中秋,爸妈把家园里熟透了的苹果、梨子、桃子按人数分好,装入爸爸用一根根细长的、蚊香般粗细均匀的柳条精心编织的小篮子中,安排兄妹们分送给亲友。回家时中秋月圆,家欢人乐。梦中,迫不及待地等到雨后第二天,约定姐妹们一起去采蘑菇。大家拎着各自的小篮子,来到黄河小支流附近的丛林中,在被砍伐的树根旁边,寻找破土而出的一堆堆蘑菇,那种鲜美的味道令人回味无穷。有时还能在草丛间摘上一些拇指大小、饱含奶汁、清脆略甜的河瓜呢。不时还能捉到几条活蹦乱跳的湟鱼或者肤色略黄且肚皮泛白的菜花鱼,更高兴的是在草丛间捡到稀有的、青色的鸭蛋,带回家尽可享受美味了。梦中,总与几位胆大的伙伴们去秋叶铺成毯子的树林里,极其兴奋而又小心翼翼地搜寻着老人们说起过的狗熊,只要看到眼前一团黑,就幼稚地以为是熊呢,找了多少回,还是没有看到狗熊的踪影。一棵棵六七个成年人手拉手方能环抱的参天古树不时吸引着孩子们的视线,转移了好奇心,七嘴八舌地猜测着它们的年轮,想象着当年种植它们的古人,端详着它们久经风霜却依然挺拔的风韵。孩童们身处风景中欣赏着一景一色,美景在似水流年中笑看着人世沧桑。梦中,妈妈领着我,带上水蜜桃罐头、蜂蜜、药品,迎着鹅毛大雪去看望卧病在床的姥姥、姥爷,二老总舍得将珍藏在红色木箱内、县委县政府慰问军烈属的甜饼干、大红枣、干柿子等取出来,悄悄塞进我的小口袋里。那饼干好香好香,那糖果好甜好甜……梦中,家乡瞬间变成水晶铸就的宫殿,闪烁着七彩的光芒,出现许许多多不曾相识的面孔,疑似又来到另一个世界另一个家园,恍惚不安中又在含泪凝伤地四处寻找故乡……回眸往事,儿时的我身在故乡,却未曾深刻感悟到故乡的至亲至恋、可贵可爱;时至今朝,成年的我背井离乡,禁不住追忆家乡的寸土寸草、一河一景。儿时回家的路不见了,儿时美丽的家园不见了,儿时的一切记忆逐渐模糊了,一切烟消云散了……

故乡是一池甘甜可口的清泉,饮不够;是一首余音不绝的歌谣,听不够;是一曲悦耳动听的旋律,弹不够;是一部魂牵梦绕的戏剧,看不够;故乡更是我绵绵无期的思念,恋不尽;是我不懈奋发的源泉,流不尽;是我一生凝目守望的驿站,忆不尽......

回家的路在何方?一次次梦返故乡,一梦一动情,一忆一伤感。乡愁是一碗水、一杯酒、一生情!故乡在哪里?君可知,故乡在我心中、在我梦中、在我深深的追忆中,有道是:作者简介:赵正霞,女,贵南拉乙亥人,爱好文学,青海省作协会员、海南州作协会员。有散文、散文诗、随笔、汉俳诗等作品发表于都市头条,部分作品散见于华夏汉俳诗刊、华夏微型诗刊、《中国爱情诗社》《中国信息报》《中国统计》《青海统计》《文学港》《大东北诗刊》《仲夏诗刊》等。